Archiv für die Kategorie „Artikel“

In Österreich unterdrückte Lebensgeschichten

In Österreich unterdrückte Lebensgeschichten

Wo sind linke jüdische Strukturen, die es in Österreich sehr wohl gab, abgeblieben? Hazel Rosenstrauch suchte und befragte Mitwirkende an der Wiener Zeitschrift »Tagebuch«. Inzwischen gibt es eine Neuauflage dieser legendären Publikation.

Als sich die Journalistin Hazel Rosenstrauch nach langer Abwesenheit Ende 1988 in Wien niederlässt, trifft sie auf ein alt bekanntes Milieu, das »auf Außenstehende anachronistisch oder zumindest exotisch wirken muss« – auf Menschen, die ihr aus der eigenen Familie her vertraut erscheinen. »Ihre Biografien sind von Verfolgung, Emigration, Antifaschismus und Antistalinismus geprägt. Sie sind aus der Partei ausgetreten oder hinaus geschmissen worden, als der Prager Frühling niedergewalzt wurde. Das Wiener Tagebuch war ihr Rückgrat«, schreibt Rosenstrauch. Sie nennt diese »Kultur einer Minderheit in der Minderheit“, eine Stammeskultur. Ein »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« und die Kritik am Stalinismus bestimmten diese Stammeskultur. In Wien hätte sich ein »längst überholtes kommunistisches Lebensgefühl« mehr als anderswo erhalten. Sie befragt diese Leute, sucht nach ihrem Erbe – auch nach jüdischen Verbindungen in dieser Bewegung. Teilweise schwierig, denn: »Sie haben ihr Leben lang gelernt zu agitieren, in fertigen Sätzen mit pädagogischer Absicht das Positive hervorzuheben«. Ein feiner, liebevoller Humor kennzeichnet Hazel Rosenstrauchs Buch »Beim Sichten der Erbschaft. Wiener Bilder für das Museum einer untergehenden Kultur« durchgehend aus.

Als sich die Journalistin Hazel Rosenstrauch nach langer Abwesenheit Ende 1988 in Wien niederlässt, trifft sie auf ein alt bekanntes Milieu, das »auf Außenstehende anachronistisch oder zumindest exotisch wirken muss« – auf Menschen, die ihr aus der eigenen Familie her vertraut erscheinen. »Ihre Biografien sind von Verfolgung, Emigration, Antifaschismus und Antistalinismus geprägt. Sie sind aus der Partei ausgetreten oder hinaus geschmissen worden, als der Prager Frühling niedergewalzt wurde. Das Wiener Tagebuch war ihr Rückgrat«, schreibt Rosenstrauch. Sie nennt diese »Kultur einer Minderheit in der Minderheit“, eine Stammeskultur. Ein »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« und die Kritik am Stalinismus bestimmten diese Stammeskultur. In Wien hätte sich ein »längst überholtes kommunistisches Lebensgefühl« mehr als anderswo erhalten. Sie befragt diese Leute, sucht nach ihrem Erbe – auch nach jüdischen Verbindungen in dieser Bewegung. Teilweise schwierig, denn: »Sie haben ihr Leben lang gelernt zu agitieren, in fertigen Sätzen mit pädagogischer Absicht das Positive hervorzuheben«. Ein feiner, liebevoller Humor kennzeichnet Hazel Rosenstrauchs Buch »Beim Sichten der Erbschaft. Wiener Bilder für das Museum einer untergehenden Kultur« durchgehend aus.

When she looked

When she looked

Einen Raum erschaffen, in den man eintreten kann, möchte die Malerin Tess Jaray. Ihre Bilder sind sehr reduziert und geben viel Assoziationsraum.

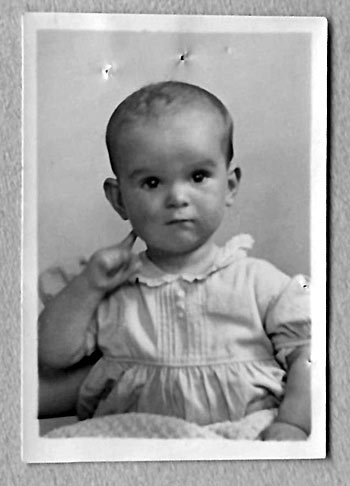

„Ich habe wenig Erinnerung an meine Kindheit“, sagte die britische Künstlerin Tess Jaray einmal in einem Interview. Doch jetzt, als Jaray das Cottage ihrer Eltern ausräumte, fand sie Kinderzeichnungen, auf denen sie fünfjährig die englische Landschaft dargestellt hatte. Mit lauter Linien in der Gegend: nämlich den dominierenden Hecken, die die Landschaft aufteilten, den Blick lenkten, aber auch einen Rahmen boten. „Vielleicht begann alles damit“, scherzt Jaray im Zoom-Interview und zieht an ihrer Zigarette. Erstmalig ist das Werk der Minimalistin, deren Wiener Eltern vor den Nazis fliehen mussten, in Österreich ausgestellt. Das Baby Räsel war auf der Flucht erst sechs Monate alt.

Innere Bilder von Shanghai

Innere Bilder von Shanghai

Ein Besuch in der Ausstellung „Wiener in China“ mit Herrn K., der in Shanghai geboren wurde und bei seiner Rückkehr nach Wien mit einem Pferdestall vorliebnehmen musste.

In der Eingangshalle des Jüdischen Museums Wien treffen wir auf die Vermittlerin Hannah Landsmann, die gleich durch die Ausstellung „Wiener in China“ führen wird. Sie schlägt die Hände vor das Gesicht, als sie das Plastiksackerl sieht, in dem Herr K. Briefe aus und nach Shanghai mitgebracht hat – Dokumente seiner Familie. Er selbst ist 1942 in Shanghai geboren und hat allein Kindererinnerungen an diesen Ort. Es hat sich in seinem Leben bisher keine Gelegenheit geboten, Shanghai wieder zu besuchen. Vor dem chinesischen Fahrrad am Eingang der Ausstellung bleibt K. lange stehen: „Es gab Rikschas als Transportmittel für Menschen. Bei Hochwasser in den Straßen, welches öfter vorkam, sind diese Kulis bis zu den Knien im Wasser gestanden, gerade das man nicht im Wasser gesessen hat. Die Fahrräder dienten zum Gütertransport.“ Eigentlich wollte er den Besuch auf coronafreie Zeiten verschieben. Nun ist er doch im Museum. Seine Tante eröffnete in Shanghai eine Konditorei. Die Großeltern Gerstl waren mit vier Kindern vor den Nazis geflüchtet. „Das ist der Bund!“, ruft Herr K. und läuft zu dem langgestreckten Foto, das die Promenade am Ufer des Flusses Huangpu Jiang zeigt. Nach langem stillen Schauen: „Die Japaner planten schon Gaskammern zu bauen. Wenn die japanische Besetzung Shanghais länger gedauert hätte, wären wir dort umgebracht worden.“

Shanghai, ca 1939 (c) Jüdisches Museum Wien

Durch Familien-Recherche Hoffnung schöpfen

Durch Familien-Recherche Hoffnung schöpfen

Niemand sollte anderen Menschen die Hoffnung nehmen, die sie aus der „Vorfahren-Recherche“ erreichen können. Außer man ist ein Täterkind und doppelt ambivalent. Ein Täterkind will schauen und wieder auch nicht.

Warum ist es so wichtig, seine eigenen Vorfahren zu recherchieren? Oft gibt es Familien-Gerüchte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, aber nie überprüft wurden. Die im Laufe der Jahre abgeschliffen und verändert wurden. Leerstellen. Obsessionen, Besessenheiten, seltsame Eigenheiten – die sich keiner so richtig erklären kann. Starke Gefühle, die bei kleinstem Anlass plötzlich ausbrechen können, die nicht zur Situation passen.

Es ist wichtig zu wissen, ob ein Verwandter wirklich von den Partisanen ermordet wurde, wie vor kurzem jemand schrieb und wieso und warum. Was die Hintergründe dieser Tat waren. Durch gezieltes Nachfragen fand zum Beispiel eine Kärntner Bekannte aus dem Grenzgebiet heraus, dass ihre Tante auf dem Weg zur Polizei war, als sie erschossen wurde. Die slowenische Familie der Frau war eigentlich Pro-Partisanen eingestellt, doch die Tante war mit einem Mann zusammen, der „von den Deutschen gedreht und dann bei der GESTAPO der Größte“ geworden war. Dieser Mann überredete seine Freundin, die Partisanen-Gruppe in ihrem Wald zu verraten. „Sie wollte eigentlich gar nicht“, erfuhr meine Bekannte von ihrer Mutter, „aber der Mann brachte sie dazu.“

Geschichtsbild ohne Partisaninnen

Geschichtsbild ohne Partisaninnen

Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien werden keine Kompromisse möglich sein. Entweder wird ein Uniformen-Weltbild ohne Täter-Benennung fortgeführt, oder es muss neu aufgestellt werden. Auf der Tagung und Ausstellung „HGM neu denken“ gab es Anregungen.

Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien war in letzter Zeit öfters in den Schlagzeilen. Kriegsverherrlichung (etwa rechtsextreme Bücher und Wehrmachtspanzer-Spielzeug), Misswirtschaft – die Vorwürfe haben es in sich. Und wurden so laut, dass das Verteidigungsministerium diese durch Kommissionen prüfen lässt.

Mit „HGM neu denken“, einem eintägigen Tagungs- und Ausstellungsformat, widmeten sich die Autorin und Literaturwissenschafterin Elena Messner und der bildende Künstler und Filmemacher Nils Olger dem Problem. Die beiden beschäftigen sich schon lange mit dem HGM, nun luden sie WissenschaftlerInnen und Kunstschaffende zur ersten breiten Diskussion zur Frage, wie ein zeitgenössisches, kritisches Museum heute aussehen könnte.