Artikel-Schlagworte: „Shoah“

„Du hast gerufen?“

„Du hast gerufen?“

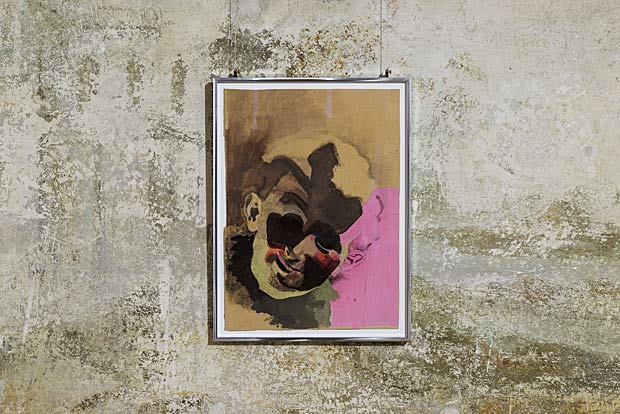

Als Kind von den Nazis verfolgt, heute von Unmengen an Erinnerungen beseelt: Der Galerist Thomas Frankl hat es momentan eilig vom Schicksal seiner erweiterten Familie zu berichten. Die Bilder seines Vaters, des Auschwitz Überlebenden Adolf Frankl, ruhen derweil ungesehen in einem Depot.

„Meine Großmutter hat die Toten gewaschen!“ Kurzes Nachdenken. „In Friedenszeiten nahm sie immer meine Mutter mit.“ Der inzwischen 88-jährige Thomas Frankl war als jüdisches Kind vor den Nazis erfolgreich bei Nonnen versteckt worden. Die Ursulinen waren Kundinnen im Stoff-, Möbel- und Tapezier-Geschäft seiner Eltern gewesen. Der Ort, in dem das Kloster stand, hieß Sveti Kriz. Zeitweise lebten Thomas und seine Schwester Erika Frankl aber auch im Bunker der „Gerechten-Familie“ Holubek, die alles Töchter hatte. Man hatte immer Angst, eventuell angezeigt zu werden. Damit der Kleine für Fremde nicht auffällt und ein bisschen an die frische Luft kommt, musste er im Garten ein Kopftuch und Mädchenkleidung tragen. Später, nach der Befreiung, war Thomas Frankl in der Modemacher-Branche in Wien und New York tätig.

„Jüdische Tote werden gewaschen und ihnen wird ein Todesmantel angelegt. Einen Todesmantel von meinem Vater haben wir noch – ich glaube, er besaß zwei Stück. In weiß!“, ruft er in den Telefonhörer. Irgendwie erzählt Thomas Frankl in letzter Zeit sehr viel und sehr schnell von seiner Familie, früher scherzte er mehr und amüsierte sich. Momentan scheint er es eilig zu haben, Informationen weiterzugeben: „Mein Vater war vor Auschwitz ein Lebemann, meine Eltern haben sich beim Tennis kennengelernt. Sie haben die Hochzeitsnacht in Wien im Hotel Imperial verbracht! Damals ist man von Pressburg nach Wien auf einen Kaffee gefahren. Schon meine Urgroßeltern waren gebildete Leute und besuchten bestimmte Theaterstücke in Wien. Sie sind leider bei dem großen Wiener Ringtheaterbrand umgekommen. Deswegen durften ihre Kinder und wir später niemals die Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach anschauen.“ Sein Opa, Oskar Nachmias, der Vater seiner Mutter, wuchs alsdann als Waisenkind auf.

Gefäße der Bewegung

Gefäße der Bewegung

Friedl Dicker-Brandeis: Multimediale Künstlerin der Moderne.

Was bleibt von einer sehr beweglichen Künstlerin? Tusche- und Kohlezeichnungen auf beigem Papier. Fragile Werke in Glastischen. Ein blaues Gewölbe mit Blumen auf Gold, knarrende Holzböden. Im Wiener Heiligenkreuzerhof ist gerade zu sehen, wie spannend eine Ausstellung sein kann, in der eigentümliche Räume mit der ausgestellten Kunst kooperieren und diese neu präsentieren. Ursprünglich befand sich hier die barocke, großbürgerliche Wohnung eines Abtes.

Die Selbstgemordeten der Nazi-Zeit

Die Selbstgemordeten der Nazi-Zeit

Vor dem Whiteread-Mahnmal am Wiener Judenplatz wurden in der Gedenkveranstaltung »Das Echo der Namen« am Abend des achten November 2021 die Namen jener Menschen verlesen, die ihrem Leben wegen der Nazis ein Ende setzten.

Foto: Wladimir Fried

Goldenes Licht, gelb schimmernde Glasfenster mit Davidsternen darin. »Betreten wir das Gebiet mit Vorsicht und Respekt«, wird am Anfang gesagt, denn die Wiener Selbstmorde in der Nazizeit sind noch nicht viel erforscht – es sei die erste Veranstaltung zu dem Thema. Das Symposium »Erzwungener Freitod« im Misrachi Haus befasste sich wissenschaftlich erstmalig mit jenen von den Nationalsozialisten als Jüdinnen und Juden verfolgten Menschen, die sich während der NS-Herrschaft das Leben nahmen, um Ausgrenzung, Erniedrigung, Verfolgung bzw. Deportation zu entkommen. »Rabbi Wassermann kam extra aus Jerusalem angereist, um bei unserer Tagung dabei zu sein«, lächelt der Begrüßer. Wir befinden uns im Misrachi Haus am Wiener Judenplatz und in dieser Nacht vom achten auf den neunten November 2021 werden alle Lichter in der Misrachi Synagoge eingeschaltet bleiben, um zu zeigen, dass es »den Nazis nicht gelungen ist, den Juden das Licht auszulöschen«. »That the jewish lights never turned off«, betont Rabbi Wassermann. Die Fenster leuchten nach draußen.

Foto: Wladimir Fried

Éva Kovacs, stellvertretende Direktorin für wissenschaftliche Angelegenheiten am Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) berichtet, dass Simon Wiesenthal insgesamt drei Selbstmord-Versuche überlebte! Er schrieb: »Was für eine Bitterkeit in mir war… Jetzt mache ich nichts mehr, dachte ich, aber ich habe noch versucht, mich an der Unterhose aufzuhängen, ich versuchte sie zu drehen, zu drehen, doch der Knoten löste sich.« In Folge beschloss er für sich: »Ich glaube, mir ist es erlaubt zu leben« und »den Imperativ des Erinnerns und Recherchierens« anzunehmen.

Nachruf: Esther Bejarano R.I.P.

Nachruf: Esther Bejarano R.I.P.

Wie wird es nun weitergehen? Wird Tochter Edna Bejarano in Zukunft den Vokalpart in der Band übernehmen, nachdem die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano gerade mit 96 Jahren gestorben ist? Zu wünschen ist es der „Bejarano & Microphone Mafia“ dringend, denn das sehr mutige Projekt sollte irgendwie weiterleben. Als Auschwitz-Überlebende mit den eigenen Kindern und italienischen bzw. türkischen Rapper widerständige Musik zu machen, war sehr mutig.

Gegen heutigen Rassismus und Rechtsradikalismus redete Esther Bejarano immer stark, hart und klar. Aber über all das durch die Nazis erzeugte Elend, die Morde, das Konzentrationslager – schwere Suche nach Worten. Das Singen mit den klaren starken Texten zum Widerstand half sicher. In der Bejarano-Band: Ein unruhiger Türke, der viele Worte macht, ein Rapper, ein Redeprofi. Esthers Sohn Joram, der fast nichts redete, nur lächelte und rauchte. Esther Bejaranos Vater war Kantor. Nun ist sie gestorben, die kleine starke Frau, die so viel Kraft aufbrachte, um zu den Menschen zu gehen und ihnen etwas zu schenken: Ungebrochenen Widerstandsgeist.

Ersterscheinung im Augustin Nummer 533, 28. 7. – 24. 8. 2021

Innere Bilder von Shanghai

Innere Bilder von Shanghai

Ein Besuch in der Ausstellung „Wiener in China“ mit Herrn K., der in Shanghai geboren wurde und bei seiner Rückkehr nach Wien mit einem Pferdestall vorliebnehmen musste.

In der Eingangshalle des Jüdischen Museums Wien treffen wir auf die Vermittlerin Hannah Landsmann, die gleich durch die Ausstellung „Wiener in China“ führen wird. Sie schlägt die Hände vor das Gesicht, als sie das Plastiksackerl sieht, in dem Herr K. Briefe aus und nach Shanghai mitgebracht hat – Dokumente seiner Familie. Er selbst ist 1942 in Shanghai geboren und hat allein Kindererinnerungen an diesen Ort. Es hat sich in seinem Leben bisher keine Gelegenheit geboten, Shanghai wieder zu besuchen. Vor dem chinesischen Fahrrad am Eingang der Ausstellung bleibt K. lange stehen: „Es gab Rikschas als Transportmittel für Menschen. Bei Hochwasser in den Straßen, welches öfter vorkam, sind diese Kulis bis zu den Knien im Wasser gestanden, gerade das man nicht im Wasser gesessen hat. Die Fahrräder dienten zum Gütertransport.“ Eigentlich wollte er den Besuch auf coronafreie Zeiten verschieben. Nun ist er doch im Museum. Seine Tante eröffnete in Shanghai eine Konditorei. Die Großeltern Gerstl waren mit vier Kindern vor den Nazis geflüchtet. „Das ist der Bund!“, ruft Herr K. und läuft zu dem langgestreckten Foto, das die Promenade am Ufer des Flusses Huangpu Jiang zeigt. Nach langem stillen Schauen: „Die Japaner planten schon Gaskammern zu bauen. Wenn die japanische Besetzung Shanghais länger gedauert hätte, wären wir dort umgebracht worden.“

Shanghai, ca 1939 (c) Jüdisches Museum Wien