Artikel-Schlagworte: „Kunst“

Bilder sind Worte, Worte sind Bilder

Bilder sind Worte, Worte sind Bilder

Kabbalah und zeitgenössische Kunst im Wiener Jüdischen Museum: Rabbiner verwarfen sie, doch die Kabbalisten holten die Bilder zurück. Aus diesem Grund verbucht die Kabbalah einen bis heute andauernden Erfolg, auch bei zeitgenössischen KünstlerInnen. Das Jüdische Museum widmet sich nun dieser Verbindung in einer Ausstellung.

Ghiora Aharoni – (C) wulz.cc

„Zuhause in New York in meinem Atelier habe ich echte Rosenblätter und wechsle die jede Woche aus. Jedes Mal, wenn die verwelken und sterben, streue ich neue. Das ist wie ein Ritual des Wechselns. Die Skulptur ist fast am Leben und im Leben.“ Der Künstler Ghiora Aharoni beugt sich herunter und deutet auf die fragile Basis seiner Skulptur „What’s in the Rose“ (2017). „Diese Rosenblätter hier im Museum bestehen aus Seide. Ich benutzte den ersten Satz des Buches Zohar, den Beginn der Kabbalah. Die Rose kann stärker sein als Metall, aber Metall zerstört die Welt.“ Im Wiener Jüdischen Museum ist die Ausstellung „Kabbalah“, die sich auf diese mystische Tradition des Judentums bezieht, ganz im Dunkeln gehalten. Das wenige Licht in den schwarzen Räumen verändert sich, dadurch scheinen auch die Objekte veränderlich. Ziemlich mystisch. Es ist erstaunlich, wie es das Museum immer wieder schafft, die Ausstrahlung der Räume komplett zu verändern. In seiner Skulptur aus Glas und Reagenzgläsern, auf der Wörter stehen, die nur von innen zu lesen wären, geht es um die Kreation von Licht, sagt Aharoni noch. Dann folgt eine komplizierte Erklärung, warum in Judentum und Islam die Wörter keine Symbole bedeuteten, da beide Religionen „antiikonisch“ seien und die Buchstaben selbst zu Bildern würden. Deswegen würde Schrift in seiner Skulptur nicht mit dem Aleph beginnen, sondern mit dem zweiten Buchstaben im hebräischen Alphabet, dem Beth. Beth stehe als Symbol für „viele andere Anfänge“ (auf Englisch: „many beginnings“), von denen wir aber nichts wüssten. Eine Welt mit verborgenen Eingängen tut sich auf.

Whiteread: Das Luft-Anhalten, das Nicht-Atmen-Dürfen

Whiteread: Das Luft-Anhalten, das Nicht-Atmen-Dürfen

Rachel Whiteread, Untitled (Clear Torso), 1993

Im 21er Haus am zugigen Hauptbahnhof werden die Arbeiten der britischen Bildhauerin Rachel Whiteread gezeigt. Die Entwürfe für ihr Mahnmal am Judenplatz sind auch dabei. Nur noch bis 29. Juli.

Damals war es eine fürchterliche Aufregung. Ohne Simon Wiesenthal würde es das Mahnmal von Rachel Whiteread am Wiener Judenplatz wohl gar nicht geben. Der kämpferische Überlebende Simon Wiesenthal hatte 1994 gegen Hrdlickas Mahnmal gegen Krieg und Faschismus protestiert, an dem er dessen jüdische Figur als „Fortschreibung der Demütigung“ interpretierte. Der Auftrag für eine eigenständiges Mahnmal gegen die Shoah war daher, ein nicht figürliches Mahnmal zu bauen. Die internationale Jury entschied sich 1996 für die britische Künstlerin Rachel Whiteread, die damals noch sehr jung und eher unbekannt war. Doch die ganze Debatte dauerte sehr lange, bis Herbst 2000, denn Teile der jüdischen Gemeinde wollten lieber die alte Synagoge freilegen und von oben her zugänglich machen. Die Lösung, dass die Synagoge nun vom Museum aus zugänglich ist, ist aber auch sehr schön. Die Synagoge wirkt wie aus der Erde herausgeschält und hat etwas altes Mystisches, Kompaktes, das am hellen Tageslicht nicht so gut zu erkennen wäre.

Die unwirkliche Wirklichkeit

Die unwirkliche Wirklichkeit

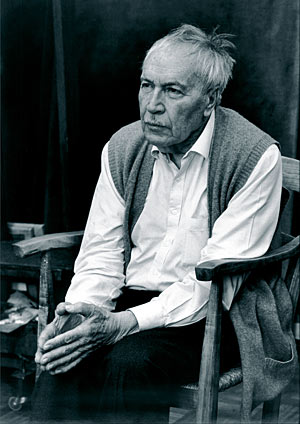

Schön und traurig: Das Leopold-Museum zeigt Bilder von Zoran Music.

Zoran Music in seinem Atelier in Venedig

„Sein Thema war es, in der Finsternis Leuchtpunkte zu finden“, sagt der Kurator, „Beziehungspunkte, Bezugspunkte“. Denn der Maler Zoran Music, dem gerade im Wiener Leopold Museum ein ganzes Stockwerk gewidmet wird, war Überlebender des KZ Dachau. Unter dem Verdacht ein Spion zu sein, in Ljubljana verhaftet, konnte Music sich entscheiden an die Front oder in das Konzentrationslager zu gehen. Er wählte Dachau. Nach dem Karst im slowenischen Gebiet, der Akademiemalerei in Zagreb und Bilder von Spaniens karger Landschaft, zeichnete Zoran Music fortan also dort. Viele seiner Bilder musste er selbst wieder zerstören – sie aufzubewahren wäre zu gefährlich gewesen. Er arbeitete zwölf Stunden am Tag als Dreher in einer unterirdischen Munitionsfabrik und überlebte auf diese Weise. Er male nicht dokumentarisch, sagte Music selbst Jahre später, sondern um selbst überleben zu können, um zu begreifen, dass er Subjekt ist.

Runde und offene Ruinen der Moderne

Runde und offene Ruinen der Moderne

Ausstellung zum billigen Baumittel Beton.

Zwei Lehrer von der HTL für Bautechnik schauen sich mit lauter Jungs die Ausstellung „Beton“ in der Kunsthalle Wien an. Von „Zug pro Quadratmeter“ ist die Rede, dass man rechnen muss, weil Beton praktisch kein Volumen hat und sich verflüssigt. „Hochgeheim ist die Rezeptur, unglaublich“, sagt ein Lehrer. Die jungen Männer schauen sich Fotos von verfallenen Mietskasernen an, „Add Elegance to your Property“ hat jemand auf die Betonmauer vor den leerstehenden Häusern gesprüht. Es geht viel um Architektur und Wohnen, um Beton als Baumittel der 60er, 70er Jahre – in der Italo-Moderne zum Beispiel, in der man eine weltoffene Gestaltung haben wollte. Viele Bauwerke sind rund und offen, durchlässig. Die Bautechniker fassen alles an, klopfen überall drauf auf die Kunstwerke und hauen sich ab über ein blaues Plexiglas mit Loch drin. Völlig unauffällig steht ein Betonwerk der Bildhauerin Isa Genzken im Raum, ein Betonquader mit einem kleinen Loch, der „Luke“ (1986) heißt.

Zwei Lehrer von der HTL für Bautechnik schauen sich mit lauter Jungs die Ausstellung „Beton“ in der Kunsthalle Wien an. Von „Zug pro Quadratmeter“ ist die Rede, dass man rechnen muss, weil Beton praktisch kein Volumen hat und sich verflüssigt. „Hochgeheim ist die Rezeptur, unglaublich“, sagt ein Lehrer. Die jungen Männer schauen sich Fotos von verfallenen Mietskasernen an, „Add Elegance to your Property“ hat jemand auf die Betonmauer vor den leerstehenden Häusern gesprüht. Es geht viel um Architektur und Wohnen, um Beton als Baumittel der 60er, 70er Jahre – in der Italo-Moderne zum Beispiel, in der man eine weltoffene Gestaltung haben wollte. Viele Bauwerke sind rund und offen, durchlässig. Die Bautechniker fassen alles an, klopfen überall drauf auf die Kunstwerke und hauen sich ab über ein blaues Plexiglas mit Loch drin. Völlig unauffällig steht ein Betonwerk der Bildhauerin Isa Genzken im Raum, ein Betonquader mit einem kleinen Loch, der „Luke“ (1986) heißt.

Kriegsuntauglicher Max Beckmann

Kriegsuntauglicher Max Beckmann

Wie den Tod, wie die Ermordung naher Angehöriger integrieren? Momentan würde man sich wünschen, dass viele Flüchtlinge offiziell kriegsuntauglich sein dürften, ähnlich dem Maler Max Beckmann im Ersten Weltkrieg.

Wie den Krieg und seine Zerstörungen integrieren? Wie den Glauben an die Menschheit wiederherstellen und trotz allem Freude am Leben fördern? „Mir ist ganz recht, dass Krieg ist. Meine Kunst kriegt hier zu fressen“, schrieb der Maler Max Beckmann über den Ersten Weltkrieg. Er hatte sich freiwillig als Sanitäter gemeldet, aber nach eineinhalb Jahren erlitt er einen geistigen und körperlichen Zusammenbruch und wurde kriegsuntauglich geschrieben. Beckmann wurde niedergebeugt vom Zusammenbruch seiner Gewissheiten. „Der Krieg zerstörte etwas in ihm, seine Unschuld vielleicht und mehrere Jahre sehen wir ihn bei dem verzweifelten Versuch sich selbst wieder zu finden. Das verlorene Selbst ist ein falsches, das unbewiesene Selbst“, schrieb die Schwester Wendy Beckett in dem Buch „Die Suche nach dem Ich“. „Seine Art, auf seinem Selbst herumzuharfen, alles am Krieg, außer seinen Farbvaleurs auszublenden, war in Wirklichkeit der verzweifelte Versuch, seine geistige Gesundheit zu bewahren. Hinter der tapferen Brutalität seiner Briefe lauert Angst von fast psychotischen Ausmaßen.“ Achtzig Selbstbildnisse mit viel Schwarz sind die Folge.