Fürchterliche Geister

Fürchterliche Geister

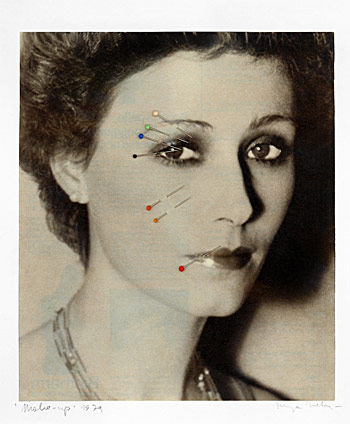

Sanja Ivekovic: Ausstellung und Publikation.

Durch ihre Ausstellung in der Kunsthalle Wien konnte die Künstlerin Sanja Ivekovic endlich die Gedichte ihrer Mutter veröffentlichen. „Sanja Ivekovic ist jemand, die Sentimentalität vermeidet“, sagt eine der Direktorinnen der Kunsthalle Wien bei der Präsentation des Gedichtebands von Ivekovics Mutter, die in Auschwitz war. „Auch wenn Themen wie die Rolle der Kämpferinnen nach dem Krieg Sanja sehr beeinflussten, wird sie diese nie direkt ansprechen.“ Die Mutter, Nera Safaric-Ivekovic, drückte sich sehr eigen und schön aus: „Ich frage mich, warum ihr die Köpfe unter den Armen tragt, wenn es nicht regnet.“ Im Jahre 1988 brachte sich die Mutter um, zu ihren Lebzeiten erschienen allein drei Gedichte. Auf einem schwarzen Tisch in der Ausstellung „Works of the Heart 1974-2022“ liegen zwei Exemplare des großen wunderschönen Buches „Weh dem, der sich vor Geistern fürchtet“ auf, das in einer limitierten Auflage von 200 Stück in der Kunsthalle auch zu kaufen ist. Sanja Ivekovic verstand die Lebensgeschichte ihrer Mutter als „außerordentliche Case Study über den Widerstand des Einzelnen gegen Autoritarismus jeglicher Couleur“, sagt die Direktorin. „Knochen an Knochen auf dem Baum des belaubten Todes“, schrieb die Mutter, und „…ich weiß selbst nicht wo ich mich suchen soll“. Zwei jungen Leuten gefallen in der Ausstellung besonders die roten zerknüllten Zettel am Boden, auf denen die Rechte von Flüchtlingsfrauen stehen, die „man in Österreich mit Füßen tritt“.

Durch ihre Ausstellung in der Kunsthalle Wien konnte die Künstlerin Sanja Ivekovic endlich die Gedichte ihrer Mutter veröffentlichen. „Sanja Ivekovic ist jemand, die Sentimentalität vermeidet“, sagt eine der Direktorinnen der Kunsthalle Wien bei der Präsentation des Gedichtebands von Ivekovics Mutter, die in Auschwitz war. „Auch wenn Themen wie die Rolle der Kämpferinnen nach dem Krieg Sanja sehr beeinflussten, wird sie diese nie direkt ansprechen.“ Die Mutter, Nera Safaric-Ivekovic, drückte sich sehr eigen und schön aus: „Ich frage mich, warum ihr die Köpfe unter den Armen tragt, wenn es nicht regnet.“ Im Jahre 1988 brachte sich die Mutter um, zu ihren Lebzeiten erschienen allein drei Gedichte. Auf einem schwarzen Tisch in der Ausstellung „Works of the Heart 1974-2022“ liegen zwei Exemplare des großen wunderschönen Buches „Weh dem, der sich vor Geistern fürchtet“ auf, das in einer limitierten Auflage von 200 Stück in der Kunsthalle auch zu kaufen ist. Sanja Ivekovic verstand die Lebensgeschichte ihrer Mutter als „außerordentliche Case Study über den Widerstand des Einzelnen gegen Autoritarismus jeglicher Couleur“, sagt die Direktorin. „Knochen an Knochen auf dem Baum des belaubten Todes“, schrieb die Mutter, und „…ich weiß selbst nicht wo ich mich suchen soll“. Zwei jungen Leuten gefallen in der Ausstellung besonders die roten zerknüllten Zettel am Boden, auf denen die Rechte von Flüchtlingsfrauen stehen, die „man in Österreich mit Füßen tritt“.

Ersterscheinung im Augustin Nummer 565, 14. 12. 2022 – 17. 1. 2023

Gefäße der Bewegung

Gefäße der Bewegung

Friedl Dicker-Brandeis: Multimediale Künstlerin der Moderne.

Was bleibt von einer sehr beweglichen Künstlerin? Tusche- und Kohlezeichnungen auf beigem Papier. Fragile Werke in Glastischen. Ein blaues Gewölbe mit Blumen auf Gold, knarrende Holzböden. Im Wiener Heiligenkreuzerhof ist gerade zu sehen, wie spannend eine Ausstellung sein kann, in der eigentümliche Räume mit der ausgestellten Kunst kooperieren und diese neu präsentieren. Ursprünglich befand sich hier die barocke, großbürgerliche Wohnung eines Abtes.

Ein Riss durch die Welt

Ein Riss durch die Welt

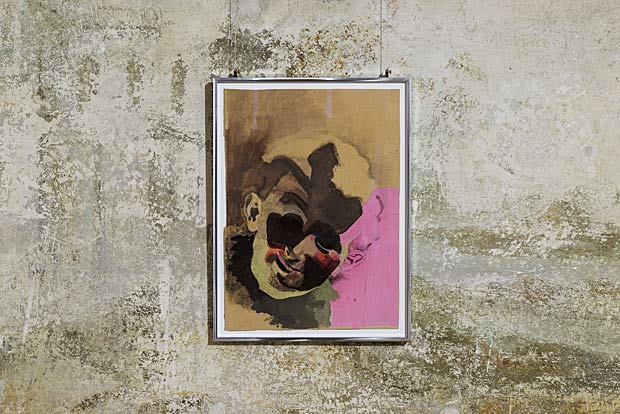

Ausstellung: Malerei von Georg Eisler.

Im Alter von sechs Jahren beobachtete Georg Eisler vom Fenster aus, wie im Zuge der Februarkämpfe 1934 ein Uniformierter einen bereits Verletzten auf den Kopf schlug. Ein Menschenzug folgte den beiden auf der Wiener Vorgartenstraße: „Zum ersten Mal merkte ich, wie das bei Brecht heißt, dass ein Riss durch die Welt geht, ich habe zwanzig Jahre später ein großes Ölbild gemalt, wo ich versuchte diesen Kindheitseindruck in eine etwas festere Form zu bringen“, schrieb Eisler in sein Tagebuch. Georg Eisler flüchtete mit seiner Mutter, der Musikerin und Kommunistin Charlotte Demant, die selbst 1914 vor den Russen aus Czernowitz geflüchtet war, vor den österreichischen Faschisten nach England.

Georg Eisler – Straße mit Laufenden

V 1969 Georg und Alice Eisler – Fonds für bildende Künstler und Komponisten, Wien (c) Dominik Buda, Belvedere, Wien

Die Selbstgemordeten der Nazi-Zeit

Die Selbstgemordeten der Nazi-Zeit

Vor dem Whiteread-Mahnmal am Wiener Judenplatz wurden in der Gedenkveranstaltung »Das Echo der Namen« am Abend des achten November 2021 die Namen jener Menschen verlesen, die ihrem Leben wegen der Nazis ein Ende setzten.

Foto: Wladimir Fried

Goldenes Licht, gelb schimmernde Glasfenster mit Davidsternen darin. »Betreten wir das Gebiet mit Vorsicht und Respekt«, wird am Anfang gesagt, denn die Wiener Selbstmorde in der Nazizeit sind noch nicht viel erforscht – es sei die erste Veranstaltung zu dem Thema. Das Symposium »Erzwungener Freitod« im Misrachi Haus befasste sich wissenschaftlich erstmalig mit jenen von den Nationalsozialisten als Jüdinnen und Juden verfolgten Menschen, die sich während der NS-Herrschaft das Leben nahmen, um Ausgrenzung, Erniedrigung, Verfolgung bzw. Deportation zu entkommen. »Rabbi Wassermann kam extra aus Jerusalem angereist, um bei unserer Tagung dabei zu sein«, lächelt der Begrüßer. Wir befinden uns im Misrachi Haus am Wiener Judenplatz und in dieser Nacht vom achten auf den neunten November 2021 werden alle Lichter in der Misrachi Synagoge eingeschaltet bleiben, um zu zeigen, dass es »den Nazis nicht gelungen ist, den Juden das Licht auszulöschen«. »That the jewish lights never turned off«, betont Rabbi Wassermann. Die Fenster leuchten nach draußen.

Foto: Wladimir Fried

Éva Kovacs, stellvertretende Direktorin für wissenschaftliche Angelegenheiten am Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) berichtet, dass Simon Wiesenthal insgesamt drei Selbstmord-Versuche überlebte! Er schrieb: »Was für eine Bitterkeit in mir war… Jetzt mache ich nichts mehr, dachte ich, aber ich habe noch versucht, mich an der Unterhose aufzuhängen, ich versuchte sie zu drehen, zu drehen, doch der Knoten löste sich.« In Folge beschloss er für sich: »Ich glaube, mir ist es erlaubt zu leben« und »den Imperativ des Erinnerns und Recherchierens« anzunehmen.

Schwäche zeigen hat damals den Tod bedeutet

Schwäche zeigen hat damals den Tod bedeutet

Über 30.000 Überlebende des Holocaust hat der Nationalfonds im Laufe der Jahre unterstützt. Im September wird die neugestaltete österreichische Länderausstellung im ehemaligen KZ Auschwitz eröffnet. Nationalfonds-Generalsekretärin Hannah Lessing über ihre anders ausgelebte Schauspiel-Karriere, ihren apodiktischen Vater und ihre in Auschwitz ermordete Großmutter, die Konzertpianistin war.

Hannah Lessing (r) mit Esther Bejarano

Wie lief es während Corona mit Ihrer Arbeit mit den Holocaust-Überlebenden?

Leider sind sehr viele gestorben. Einige durch Covid. Vielen hat aber auch die Einsamkeit zu schaffen gemacht. Manche fragten sich, was kann ich noch machen, wenn die Schulen, in die als Zeitzeugin gehe, versperrt sind? Es war schwierig, Kontakt zu halten. Ich hatte mehrere große Video-Konferenzen für Senior Jewish Retirement Homes. Eine Überlebende in Albany ist jetzt 101 Jahre alt geworden! Mein Großcousin in Israel ist als letzter Lessing aus dieser Generation gestorben.

Ihre Eltern waren extrem kreativ, die Mutter Traudl Lessing in Texten, der Vater Erich Lessing in Bildern. Sie haben aber Wirtschaft studiert. Konnten Sie Ihre Kreativität mit Zahlen ausleben?

Nein! Gar nicht! Wirtschaft habe ich studiert, weil ich meinen Traumberuf als Schauspielerin nicht realisieren konnte. Als Jugendliche spielte ich in dem Film „Holocaust“ mit Meryl Streep mit. Das war eine Miniserie, wir drehten in Mauthausen. Ich hatte meinen Vater so lange getriezt, bis er sagte, eine Freundin castet gerade für einen riesigen Hollywood Film, bei dem kannst du mitspielen. Auch bei Tarabas, einer Josef Roth-Verfilmung in der Regie von Mischa Kehlmann, war ich dabei. Die Aufnahmeprüfung im Reinhardt-Seminar verpasste ich, weil ich in Israel im Kibbuz verlängert hatte. Es hat sich durch meinen Beruf dann sowieso ergeben, dass ich viel auf der Bühne stehe. Meine erste Rede hielt ich 1995 in Israel, kurz nach dem Attentat auf Yitzhak Rabin. Seit damals habe ich weltweit unzählige Reden gehalten.